-

任意後見契約について

こ任意後見ってどんな制度?

成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。

これらの制度は、自分だけで自分のことを決めることが難しくなってきたときに、不要な契約を結んでしまったことによるトラブルを防止し、安心して日常生活を送ることができるために用意されました。

民法では、自らの意思で「こうしよう」と決めて誰かと契約を結んだ以上、その内容について責任を負うことが求められています。それは、その責任を負うだけの判断能力を持っていることを前提としています。成年後見制度は、その判断能力がなくなってきて不安な人が、自分の持っている不動産の管理や預貯金の出し入れ等日常生活の重要な事柄について自分に不利益な行動をしてしまわないように、一緒に考えたり代わりに決めたりする伴走者(後見人等)がついてくれる制度です。

先ほども触れましたが、成年後見制度には法定後見と任意後見の2つの種類があります。

法定後見

法定後見は、認知症や障がいなどで自分のことを決められなくなってしまってから、申立てにより家庭裁判所が後見人等を選任します。自分が知らない人が後見人等に就くことが多いです。

法定後見の問題として、「利用者のお金が後見人等により自由に使えない」といったことがよく挙げられていますが、後見人等は利用者本人の財産を守ることを優先しますので、利用者の思うようにいかないことがあります。

ただ、後見人等は利用者本人の意思決定を尊重することも必要です。利用者本人が判断能力が低下しているからといって意思決定を全く無視するようではだめで、後見人等に就く人は、本人の意思をくみ取る努力をすべきです。

後見人「等」と書いていますが、法定後見には、本人の判断能力の程度により、

「後見」=判断能力が欠けている

「保佐」=判断能力が低下している

「補助」=判断能力が不十分でサポートを必要としている

という具合に段階があり、この「後見」「保佐」「補助」の3種類を含めて「等」と記載しています。この段階に応じて、後見人等が利用者本人のことについて代わりに決める範囲が変わってきます。つまり、「後見」はかなり広範囲に決めますが、保佐はそれほどでもなく、補助になると必要な範囲に限られます。

「後見」は判断能力が欠けているとされているので、一見したところ、後見人が利用者のことについてすべて決められるように思うかもしれませんが、違います。例えば、一度認知症と診断された人でも、診断後も診断前と変わらず日常生活を送り、周りの人と交流したり仕事をしたり、車の運転もできます。自分のことを決められない瞬間もありますが、認知症の進行具合や症状によっては決められる瞬間もあります。そういったことを理解して、できるだけ利用者本人の意思に沿うように決めるべきなのです。

しかし、利用者本人が意思をうまく表示できなければ結局は後見人等が決めることになるので、法定後見を利用することになる前に、準備しておけるのであればしておきたい。ここで登場するのが、任意後見です。

任意後見

任意後見は、自分がまだ自分のことを決められるうちに、誰を伴奏者にするか、その伴走者候補と協議して将来代わりにしてもらいたい内容を事前に決めておくことができます。利用者本人がまだ判断能力があるので、そのような契約を有効に結ぶことができます。任意後見契約書は公正証書にしなければならないので、契約の内容や本人の判断能力、意思もしっかりと確認されます。

事前に将来の事柄を伴走者となる人と協議して決めておけるので、法定後見に比べて、本人の意思をその後の人生に反映させやすい制度です。

法定後見は自分が知らない人が後見人等に選任されることが多いですが、その一方で、任意後見は自分で伴走者を決めておけるので安心ですね。

このように、両者は同じ「後見」がその名前に付きますが、中身は異なります。

いずれも、自分がしっかりしている間は要らない制度ですが、事前の準備ができるのとできないのとでは自分のその後の人生に影響を与えます。

その意味で、任意後見は自分で選べる保険のようなものだと思っていいと思います。

任意後見の特徴

では、任意後見にはどのような特徴があるのか、簡単に挙げてみます。

・任意後見制度は、日常生活で必要な財産管理、契約ごとなどが自分でできるうちに、将来できなくなったときに自分の代わりに財産管理、契約ごとをしてくれる人を指定しておくことができます。自分が選んだ相手に事前に「頼むで」と依頼しておくことができる、将来のための制度です。

・将来、どんなことを代理で行ってもらいたいか、また、どういう生活を送っていきたいか(ライフプラン作成)、事前に希望を伝えておくことができます。法定後見だと後見人等は本人の不利益になることに財産を使いません。法定後見制度が「本人の財産なのに自由に使えない」と言われるのはこういったことからです。法定後見であっても、後見人等は本人の意思をくみ取る努力をするべきです。でも本人が意思をうまく表示できなければ、後見人等は本人の財産を保護する方向へ舵を切ります。任意後見を準備しておけば、自分の希望を契約の中に盛り込むことができるので、任意後見人が将来本人の意思をどう判断していいか迷ったときの指針になります。

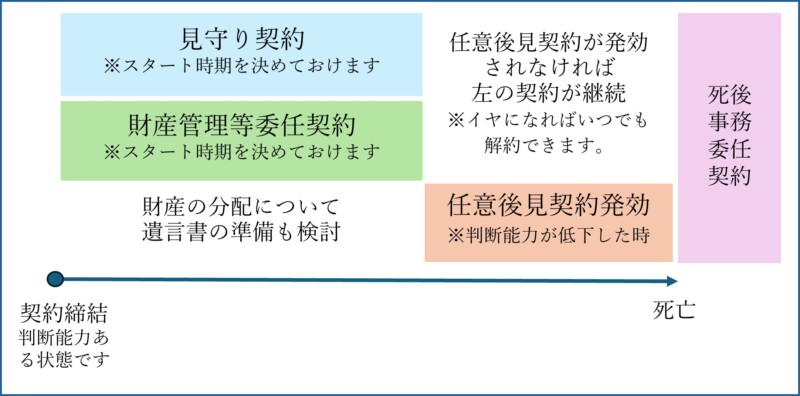

・契約の効力が発生するのは、判断能力が低下して任意後見監督人が選任されたときです。契約書を作成したときではありません。任意後後見契約書だけを作成しても、自分が健康である以上は何も変わらず日常生活を送るのです。このとき、もしも健康状態に不安を抱えているなら、任意後見契約の相手にときどき見守りにきてもらうことを目的とした契約(見守り契約)を結ぶこともできます。銀行に行くのがしんどいから代わりに定期的にお金を下ろして持ってきてほしいという契約(財産管理等委任契約)を結ぶこともできます

・契約の効力が発効する前はいつでも解約でき、契約内容は何度でも見直すことができます(ただし公正証書のため費用がかかります)。

・公正証書の作成が必要です。そのため、公証役場へ支払う手数料がかかります。

・登記されます。トラブル防止の役割を果たします。

・私は公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターの会員です。私が任意後見契約の伴走者として受任した場合、センターに情報を共有します。情報を共有することで、センターの管理機能により適正な後見業務を行います。

・自分が死亡した後に葬儀や家の片づけ、病院の支払い、水道や電気代などの解約などをしてくれる親族がいない、あるいは頼みにくい、遠くにいるといった事情があれば、死後事務委任契約を結ぶこともできます。これは任意後見契約の特徴ではないですが、任意後見契約は死亡により終了するので、死亡後の手続きについては関わることができません。ですので、死亡後にもろもろの手続きをしてくれる人がいないようであれば、任意後見契約と死後事務委任契約をセットで検討することをおススメします。

任意後見だけではカバーできないことは、他の契約でカバーすることが理想です。遺言書や民亊信託、尊厳死宣言書など、利用できる制度は他にもあるので、選択肢を確認する意味でも一度ご相談いただけたらと思います。

任意後見とその他の補助的な契約のイメージ

077-533-2355または090-4645-8521へお電話を

※不在のことが多いです。応対できず留守電のときはメッセージを残していただけますと、折り返しお電話させていただきます。

終活,相続,離婚,建設業,宅建業,帰化,その他許認可,書類作成,見守りのご相談など